7. フランス ポー大学での仏規格(NF-C17)による避雷針の性能試験

避雷針の評価について

フランス規格(NF-C17)に基づき、参照用として典型的な通常避雷針へ放電が発生する環境を設定し、次に通常避雷針をPDCEに置き換え、同じ電圧を印加してもPDCEには放電しないことを確認した。この試験は、通常避雷針の性能を試験するための規格で参照用の一般的な避雷針と試験対象である避雷針の放電電圧を比較することにより避雷針を評価するものである。

雷放電を受けるための避雷針であるから、その性能は低い電圧で放電を受ける方が良いと判断される。通常型の避雷針にもその派生は多々あり、突起部を複数個配置してみたり、面積を大きくしたり、避雷針と聞いて想像する単純な突針よりもはるかに色々な種類がある。一方、PDCEは雷を受け難い避雷針であるので、放電開始電圧は高ければ高いほど性能は高いことになる。

この試験に関し、日本で行うことができない。例えば、裁判が国の定めた法律と手順に基づいて行われるのと同じことで、公的な試験というのは国の定めた規格の中でその試験設備、試験方法、評価方法などが国の最高の知見を集めて作られた工業規格の中で規定されたものでなければならない。設備としては、日本にも同様な試験設備があったとしても、日本には試験について定めた規格が無いのでフランスで試験を行っている。例えば、鉄などの金属材料の強度についての試験なども、製造メーカが勝手にそれぞれの方法で試験するのは、あくまでもメーカ内部での話であり、公的にはJIS規格に定められた方法で行うのと同じことである。

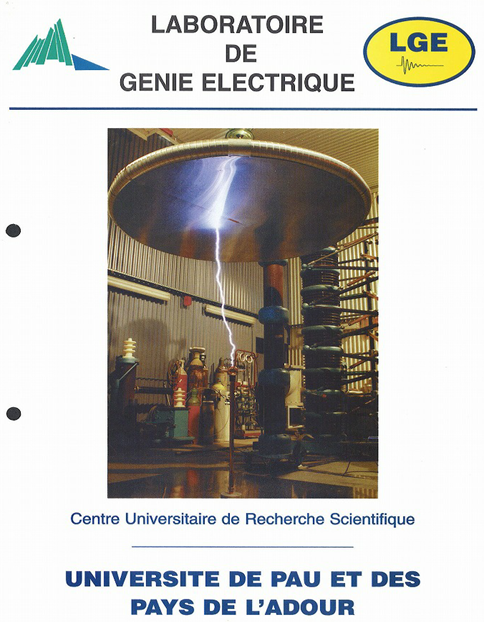

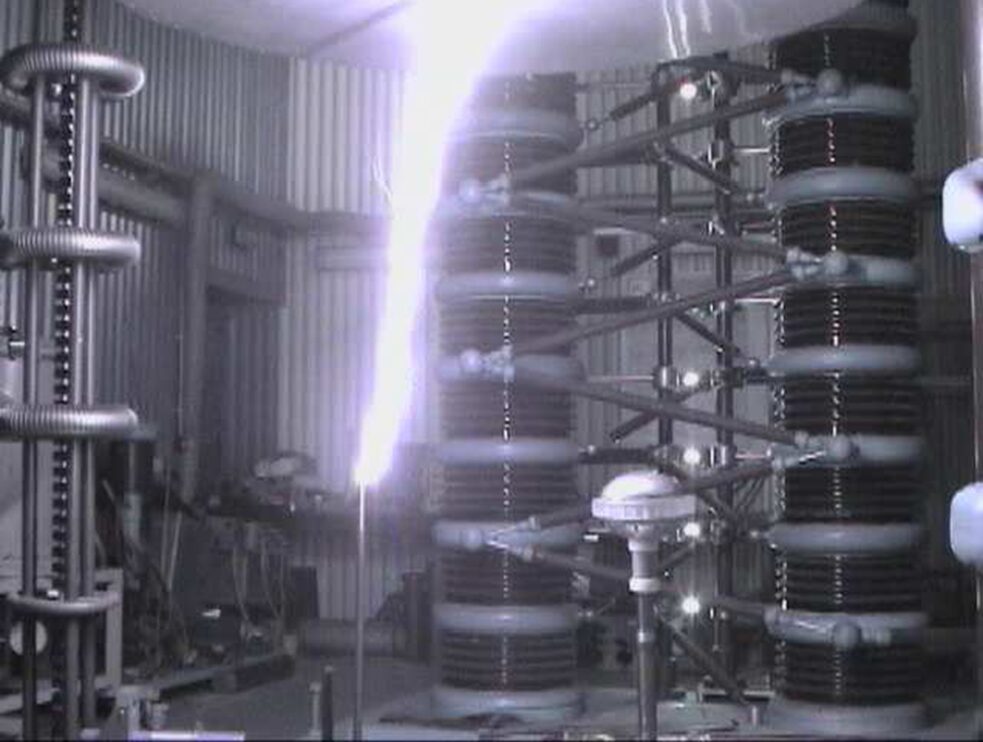

ここでは、Pau大学での放電施設での試験について解説する。

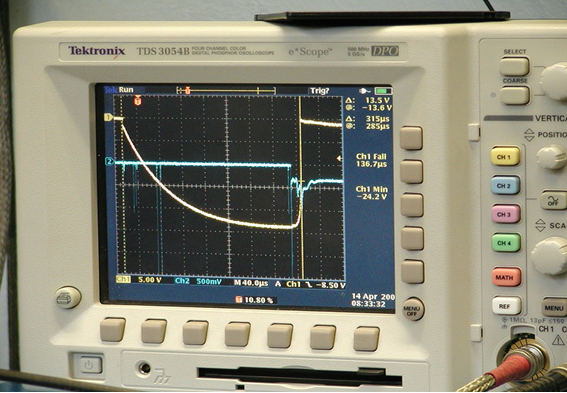

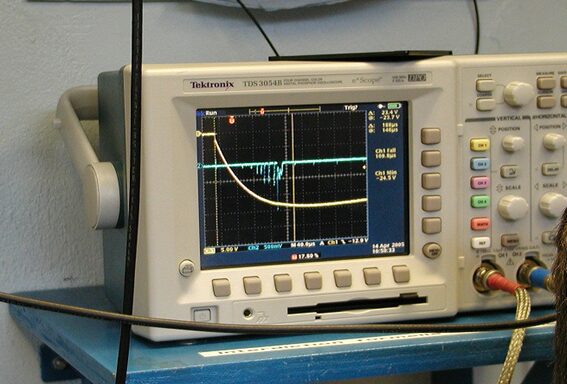

地面として機能するグランドプレートの上部2.3mに雷雲の底部として機能する直径2.35mの円盤状の電極がある。この上部電極と下部のグランドプレートの間に参照用の通常避雷針を設置し、避雷針の先端と上部電極間を1.2m 離した状態で電圧を印加し、これを数十回繰り返して50%確率、100%確率で放電する電圧を求める。 その日の湿度や大気の状態でこの電圧は変化する。

電圧の印加を始めると、途中で紫外線の発生があるが、通常避雷針のような放電は発生しない。通常避雷針との比較試験であるので、通常避雷針で放電した電圧に達成すると、電荷の印加は止める。すると、今までに加えた電荷は、徐々に放電するが、この後、作業員がゴム長にゴム手袋で完全に絶縁し、絶縁棒の先にグランドプレートと接続されたアース線を上部電極に押し当てて上部電極に残った電荷を排除する。

これは試験設備の挙動であって、被試験装置の挙動ではないので、例えば、ニンジンでもダイコンでも放電しなければ同じ結果なのであるが、これを「自社製品はユックリ放電して落雷を抑制する」などと説明している製品もあるが、トンデモナイ間違いであり、通常避雷針との比較の中で、通常避雷針は一気に放電するが、抑制型の避雷針はユックリ放電するなどと説明するのは、単純な間違いというより、放電試験の背景を知らない一般消費者を惑わす意図的な悪質な説明である。

従来の避雷針に放電し、PDCEには放電しない。

この試験では、通常避雷針、PDCE双方に放電は発生しなかった。これについては、PDCEの高さを基準の位置としたので、当然の結果ともいえる。

今までに、この施設で試験したのは

- PDCE-Baby

- PDCE-Junior

- PDCE-Senior

- PDCE-Magnum

- 水平型(太い)

- 水平型(細い)

- 避雷球(大)

- 避雷球(小)

であり、何が有効で、何が効果なしなのかを確認している。