最初に

「避雷針」という言葉は法律的には現在使用されておらず、「避雷設備」です。

ここでは便宜的に「避雷針」を使用し解説します。

雷被害の3種類

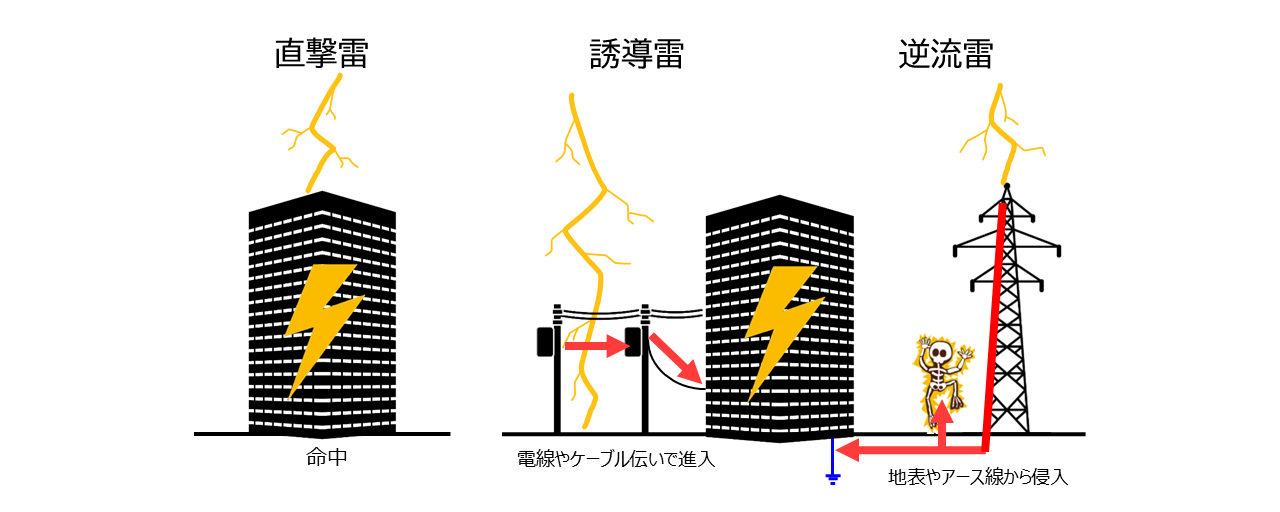

雷被害には、直撃雷、逆流雷、誘導雷の3種類があります。

直撃雷とは雷が直接建物や設備に落ちるもので、この場合受けた機器は内部まで焼損し炭化するほどの甚大な被害となります。配線も一瞬で焦げ付き、火災が発生することもあり、社会インフラ設備が直撃雷を受ければ長期間の機能停止や大きな混乱を招きかねません 。

逆流雷は、付近への直撃雷が大雨で濡れた地表を伝わってくるものです。接地工事をしてあっても、雷電流は地球の奥深くに向かうとは限りません。発生率は、次の「誘導雷」より稀です。

誘導雷は直接落雷がなくても雷雲や付近の落雷によって誘発される過電圧です。雷雲が近づくと地上の電線や建物に静電誘導で電荷が溜まります。近隣で雷が放電するとそのバランスが崩れ、一気に電流が流れ込んで配線に過電圧が発生します 。誘導雷による機器被害は頻繁に起こり得る雷被害であり、実際に最も件数が多いのはこちらです 。

ただし被害規模としては、直撃雷に比べれば軽度である場合が多く、機器が一時的に停止したりヒューズが切れる程度で済み、リセット操作や部品交換で復旧できることもあります。

重要なのは、直撃雷は稀だが破壊的であり、誘導雷は日常的に発生し得るという点です。

外部雷対策で直撃雷を防いだとしても、誘導雷対策を怠ると結局屋内機器が損傷する恐れがあります。

雷対策

雷対策とは、建物や設備を落雷の被害から守るための対策です。一般に雷対策は、大きく「外部雷対策」と「内部雷対策」に分けられます。

外部雷対策は建物外部で行う直撃雷への対処策、いわゆる避雷針を使った対策が主となります。建築物(高さ20m超)には法律により避雷設備の設置義務があり、一定の外部雷対策が施されます。

内部雷対策は建物内部の機器類を雷サージ(雷による過電圧)から守る対策を指します。

一方で、内部雷対策は建物の規模を問わず重要で、外部雷対策だけでは防げない雷電流の侵入や誘導雷による被害を低減するために行われます。

外部雷対策と内部雷対策の違い

外部雷対策は建物への直撃雷(直接雷が建物に落ちること)に備える対策です。

避雷針などの設備を建物の屋根や高所に設置し、雷を受け止めて安全に大地へ流すことで建物自体の損傷や火災を防ぎます。

外部雷対策によって建物構造への直接的な被害を減らすことができますが、これだけでは雷による全ての影響を防げません。

内部雷対策は建物内部の電気・電子機器を雷による過電圧から守る対策です。

落雷そのものが建物に直撃しなくても、近くで雷が発生した際の強力な電磁誘導や配線を伝わる「誘導雷」や、濡れた地面を経由して電線に流れ込む「逆流雷」によって、建物内の配線や機器に過大な電圧が生じることがあります。

このような雷サージによる被害は非常に頻繁に起こり得るため、内部雷対策として避雷器(SPD)や耐雷トランスなどを設置し、機器を保護する必要があります。

つまり、外部雷対策は建物そのものを直撃雷から守り、内部雷対策は建物内の設備を雷サージから守るという違いがあります。両者は補完関係にあり、建物を雷害から総合的に守るには外部と内部の双方の対策が必要です。

外部雷対策

外部雷対策では、建物の外部に設置する設備によって落雷のエネルギーを安全に逃がします。 避雷針(避雷設備)は、高い場所で雷を受け止めて地面に流すことで建物への直撃を防ぎます。外部雷対策の基本構成要素は次の3つです。

- 受雷部: 落雷を受け止める部分(通常は建物上部の突起物や金属棒)

- 引下げ導線: 受雷部で受けた雷電流を地面まで導く導体(太い導線や金属帯)

- 接地(アース): 雷電流を大地へ拡散させる接地極および接地線

外部雷対策の基礎

外部雷対策の目的は、直撃雷による建物の損傷・火災を防ぐことです。

高層建築物では法規により避雷設備の設置が義務づけられ、低層の建物や住宅でも必要に応じて外部雷対策を施すことが推奨されます。避雷設備が適切に機能すれば、落雷時に発生する巨大な電流を建物で受け止めず、すみやかに大地へ逃すことができます。

例えばビルの屋上に突き出た避雷針は、建物で最も高い位置にある尖った導体です。雷雲と地表との間に雷放電が起こる際、避雷針が先端で先に雷を捉えることで、建物本体ではなく避雷針に雷撃を誘導します。雷電流は避雷針から引下げ導線を通って地面の接地極へ流れ込み、安全に拡散します。

このように外部雷対策は建物外部で雷エネルギーを制御し、建築物そのものへの直接被害を防ぐ基本的なしくみとなっています。

避雷設備の仕組み(受雷部・引下げ導線・接地)

避雷針を中心とした避雷設備は、受雷部・引下げ導線・接地の3つの部分から構成されています。

まず受雷部で雷を受け、次に引下げ導線でその電流を地面近くまで導き、最後に接地(接地極)で電流を大地に放流します。この一連の流れにより、雷エネルギーが建物に危害を加える前に地中へ逃がされます。

実際の避雷設備では、建物の最頂部や突出部に受雷部(例:突針や屋上の金属製避雷導体)を配置します。

その受雷部から金属導線(引下げ導線)を建物の側面や内部に沿って垂直に降ろし、地表に埋設したアース極(接地極)につなぎます。突針が落雷を捉えると、電流はこの経路を一気に流れて地中へ逃げるため、建物内部への直接のエネルギー侵入を防ぎます。

受雷部

受雷部は雷を最初に受け止める部分で、避雷設備の「アンテナ」のような役割を果たします。

よく知られるものでは建物の屋上や塔の先端に設置される突針(尖塔状の金属棒)や、建物屋上を巡らせた金属線(棟上げ導体)が受雷部となります。受雷部は建物で最も高い位置に設けられ、空中の雷を積極的に捕捉します。(お迎え放電:詳しくはこちら(避雷針の歴史と原理へ))

雷は尖った高所に落ちやすいため、受雷部を配置することで落雷のターゲットを建物本体から受雷部へと誘導できます。

受雷部には腐食に強く導電性の高い金属(銅合金やステンレスなど)が使われ、長期間にわたり安定して雷を捕捉できるよう設計されています。

引下げ導線

引下げ導線は、受雷部で受けた雷電流を地面まで導く役割を持つ太い導体です。受雷部と接地極とを結ぶ電流の通り道であり、避雷設備の「配線」部分にあたります。

落雷時には数十~数百キロアンペアもの巨大な電流が流れるため、引下げ導線にはそれに耐えうる低インピーダンスで丈夫な導体が使用されます。一般には細い銅線を束ねたより線ケーブルや銅帯(ストラップ)が使われ、建物の外壁面や柱に沿って真っ直ぐに設置されます。

引下げ導線を設置する際のポイントは、可能な限り最短かつ直線経路で接地極まで繋ぐことです。急な曲げや迂回があるとインダクタンスが増えて雷電流の流れにくさ(インピーダンス)が増大し、電圧が建物側に発生しやすくなるためです。大きな建物では引下げ導線を建物の複数箇所に設けて雷電流を分散させたり、建物の構造自体である鉄骨や鉄筋を引下げ経路の一部として利用する場合もあります。

いずれにせよ、引下げ導線は受雷部から接地系統へ雷エネルギーを安全に送り届ける生命線であり、腐食対策や損傷防止策(保護管の設置など)も講じて確実に機能させます。

接地

接地(アース)は、引下げ導線を通じて伝えられた雷電流を大地に放散する仕組みです。

避雷設備における接地とは建物近くの地中に接地極(アース棒やアースプレート)を埋設し、雷電流を地面深くに拡散させることを指します。接地極は鋼棒に銅メッキを施したものなどが一般的で、直径1cm・長さ1m程度の棒を複数本地中深くに打ち込みます。必要に応じて何本も連結・埋設し、十分に低い接地抵抗(雷電流が流れやすい経路)を確保します。

雷電流を安全に地中へ逃がすには、接地抵抗値を小さく抑えることが重要です。

家電量販店などで販売されている簡易的な接地キット(太めの緑色コードと短い銅棒など)では雷の大電流を捌くには不十分であり、本格的な避雷設備では太い銅より線(例:「鬼より線」と呼ばれる直径2mm硬銅線を13~19本撚り合わせたもの)で接地極と引下げ導線を結線します。

また、接地極を埋設する場所はできるだけ湿った良導電の土壌が望ましく、必要に応じ接地抵抗低減剤の流し込みといった薬剤処理や深層接地(地中深くまでボーリングして電極を埋める)などで接地効果を高めます。

接地が適切に機能すると、落雷時には雷電流が地中に速やかに拡散し、建物や人が触れる地表には過大な電位差が生じないようになります。逆に接地が不十分だと、雷電流が地表付近に広がり逆流雷(サージ)が発生する危険があります。このため外部雷対策では、接地工事を含めた総合的な設計・施工が重要です。

情報通信ネットワークの接地について

雷対策における「接地」は上記の通り落雷電流を大地に逃がすことが目的ですが、情報通信ネットワーク機器の接地はまったく異なる意味合いを持ちます。情報機器における接地は主に次の2つの目的があります。

1)等電位電源線

複数の機器やケーブル間で共通の基準電位を保つことです。

建物内に引き込まれる電源線と通信線それぞれに接地が施されていても、その接地点が別々だと落雷時に両者間で電位差が生じます。

LAN機器や通信機器では電源系と通信系で基準電位がずれると機器に過大なストレスがかかり故障します。

これを防ぐため、電源系統アースと通信系統アースを接続して等電位化し、雷サージが機器間を通過しないようにします。

2)高周波ノイズの除去

情報通信機器は微弱な信号を扱うため、周囲の電磁ノイズの影響を受けやすいです。

接地を行うことで機器シャーシやシールドに蓄積する不要な電荷や高周波ノイズを大地に逃がし、機器の誤動作を防止します。

ただし高層建物では、接地抵抗自体はいくら下げられても接地点までの配線が長くなるため、高周波成分に対する接地インピーダンスは低くならないという問題があります。

つまり、建物が高いほど雷サージのような瞬間的な高周波ノイズを接地だけで完全に排除することは難しく、別途サージ対策部品が必要になります。

つまり、情報通信ネットワークの接地は雷そのものを逃がす目的ではなく、機器間の基準電位差を無くすこととノイズ対策が主目的です。

雷対策では電源系・通信系を含めアースを適切に設計し、必要に応じて等電位ボンディングや避雷器の挿入で機器を保護することが重要です。

内部雷対策

内部雷対策では、建物内部に侵入してくる雷サージから電気・電子設備を守ることに重点を置きます。

直撃雷そのものは外部雷対策で受け止められても、雷による誘導電流や配線経路からの侵入は完全には防げません。

実際、雷被害の多くは建物近隣への落雷や雷雲による誘導雷によって屋内機器が壊れるケースです。

内部雷対策では主に避雷器(SPD)や耐雷トランスなどのサージ防護デバイスを電源線や通信線に導入し、機器に過大な電圧がかからないよう保護します。

内部雷対策の基礎

内部雷対策の基本は、建物内部への雷サージの侵入経路を断つか、侵入しても被害が出ないようにすることです。

雷サージは電力線や通信ケーブル、アンテナ線、さらには接地経路からも建物内に侵入し得ます。たとえ建物に直撃雷がなくても、近隣に落雷があれば電線や地下ケーブルを伝って高電圧が瞬間的に侵入し、電子機器を破壊することがあります。

このような事態に備え、内部雷対策では次のような機器・工法が用いられます。

- 耐雷トランス(絶縁トランス)の設置による雷サージの遮断

- 避雷器(サージプロテクタ、SPD)の設置による雷サージのバイパス経路確保

- 電源系と通信系のアース間の等電位接続による機器間電位差の解消

これらを組み合わせることで、雷サージが機器に直接流れ込むことを防ぎ、建物内の設備被害を抑えます。

耐雷トランス

耐雷トランスは雷サージから機器を守るために電源回路に挿入される絶縁トランスです。

通常の変圧器(トランス)は一次側と二次側の巻線比を変えて電圧を変換しますが、耐雷トランスでは巻線比を1:1(同電圧)にして入出力電圧は変えず、代わりに一次側と二次側を電気的に絶縁します。これにより、一次側(外部から来る電源側)で発生した雷サージ電圧が二次側(機器側)に直接伝わらないよう遮断します。

耐雷トランスはしばしば「アイソレーション・トランス(絶縁トランス)」とも呼ばれ、雷サージだけでなくノイズカットの目的でも使われます。一次側と二次側が直流的に切り離されているため、雷による急激な過電圧や過電流が発生しても二次側機器を破壊しにくくなります。特に工場設備や通信基地局など重要機器のある場所で用いられ、電源ラインからの雷サージ侵入を防ぐ効果があります。ただし構造上コイルと鉄心を持つため大型・重量となり、一般家庭で使うには設置コストやスペースの面で現実的ではありません 。

保安器(SPD)

保安器(SPD:Surge Protection Device)は、配線に並列に接続して雷サージから機器を守る避雷器です。

電源線や通信線にSPDを取り付けることで、雷サージが来た瞬間に電流をバイパスさせる経路を作り出し、機器にかかる電圧を低減します。

平常時、SPDは回路に対して影響を与えない状態(ほぼ絶縁状態)ですが、一定以上の異常な高電圧が加わると瞬時に内部素子のインピーダンスが低下し、サージ電流をアースへ逃がすスイッチの役割を果たします。要するに、雷サージから機器への迂回路を瞬時に提供してくれるデバイスです。

SPDの典型的な例としては、配電盤に組み込む避雷器モジュールや、コンセント延長コード(OAタップ)に内蔵された簡易タイプがあります。

大規模な商用施設では専門業者による電源盤へのSPD設置が行われますが、家庭用であれば家電量販店で購入できるSPD内蔵タップを使って手軽に誘導雷対策を始めることもできます。SPDにも定格があり、想定を超える巨大な雷電流が流れた場合には保護しきれないこともありますが、それでも設置しておくことで誘導雷サージを抑制できるため有効な対策と言えます。

逆流雷とその対策

逆流雷とは、避雷針や地面に落ちた雷の電流が大地深くに逃げず、地表面を遠方まで逆流するように広がる現象です。

雷雨時に地面が水浸しになっていると土壌表面の抵抗が低下し、雷電流が地下深くよりも地表近くを伝わりやすくなります。その結果、落雷点を中心に同心円状に地表を伝う電流が発生し、近くにある機器や建物に侵入することがあります。

実際に、雷雨後にグラウンド整備をしていた人が、数十メートル離れた場所に落ちた雷の逆流電流で重傷を負った例も報告されています。

逆流雷は落雷地点の周囲数百メートルに及ぶこともあり、地面に接した機器類に想定外の被害を与える厄介な現象です。

逆流雷の対策としては、雷電流を極力地表に拡散させず深部に逃がす工夫があります。

例えば電力鉄塔では、鉄塔頂上の避雷針を鉄塔本体から絶縁碍子で隔離し、雷を受けても電流が鉄塔構造に直接流れ込まないようにする手法があります。さらに引下げ導線にも高性能な絶縁被覆を施し、地表付近では電流が漏れ出さないようにします。そして地中深くまでボーリングして設置した深層接地極に雷電流を放電させることで、電流を地下深くへ逃がすという方法です。

この方法により地表面での逆流雷被害はほぼ防止できますが、特殊な絶縁ケーブルや100m近い深い掘削が必要になるため非常に高コストです。

一般の建物でここまで大掛かりな施工を行うのは現実的ではありません。

現実的な対策としては、落雷の際に地表付近の不用意な立ち入りを避けることや、建物の接地設計を工夫して地表電位差の影響を受けにくくすることなどが挙げられます。

また、前述のSPD設置や等電位ボンディングによって、万一逆流雷が建物に侵入しても機器へ直接ダメージが及ばないようにしておくことも有効です。

逆流雷は防止が難しい現象ですが、外部雷対策と内部雷対策を適切に組み合わせることで被害の可能性を大きく低減させることができます。